国試&CBT

国試&CBT

補綴の語呂合わせ&覚え方

歯科国試を乗り切る! 語呂ゴロ暗記術 #8 会員限定歯学部生の悩み、それは「覚えることが多すぎる」こと。

教科書を読んでもなかなか知識が定着しない…そもそも覚え方がわからない…

そんな皆さんを救ってくれるのが語呂合わせです!

本連載では、歯科国試塾ブループリントの宇梶淳平先生が各科目の語呂合わせを伝授。ちょっと笑える語呂合わせと共に暗記すれば、定期テストも歯科医師国家試験も乗り切れるはずです!

今回は、補綴の語呂合わせと覚え方です。

歯科国試塾ブループリント

宇梶淳平先生

東京外国語大学外国語学部卒後、一年間のサラリーマン生活を経て東京歯科大学へ編入。学生時代から歯科系SNSワンディー株式会社にて勤務し、1D歯科用語集やニュース記事の編集、海外論文の翻訳、国家試験対策セミナーの運営に携わった。現在は歯科国試塾ブループリントの代表として、多くの受験生をサポートしている。

YouTube「The So-jun Ukaji’s channel」

宇梶淳平先生のInstagram

東京外国語大学外国語学部卒後、一年間のサラリーマン生活を経て東京歯科大学へ編入。学生時代から歯科系SNSワンディー株式会社にて勤務し、1D歯科用語集やニュース記事の編集、海外論文の翻訳、国家試験対策セミナーの運営に携わった。現在は歯科国試塾ブループリントの代表として、多くの受験生をサポートしている。

YouTube「The So-jun Ukaji’s channel」

宇梶淳平先生のInstagram

補綴について

今回の語呂合わせ記事は補綴編でお送りします。補綴学の中でも、わかりにくい範囲を中心に語呂合わせ化しました。

早速いってみましょう!

複印象前の作業模型の修正で行うこと

義歯でフレームワークを作製する際は、耐火模型上で型ごと埋没をして鋳造する必要があります。型ごと埋没とは、模型ごと埋没する方法で、インレー・クラウンのようにワックスパターンを模型から外してワックスパターンのみ埋没する方法とは区別されます。

また、耐火模型を作製するためには、複印象が必要です。複印象は作業模型を専用の寒天印象材、もしくはシリコーン印象材で印象採得する方法です。

そして、複印象の前には作業模型を修正する必要があるのですが、これが受験生の苦手とするところ&試験によく出るところです。

そこで、複印象前の作業模型の修正で行うことの語呂合わせを紹介します。

ブリティッシュ-ビワ-フィッシュ

ブ→ブロックアウト

リ→リリーフ

ティッシュ→テッシュストップの付与

ビ→ビーディングの付与

ワ→ワックスステップの付与(ワックスアップではない)

フィッシュ→フィニッシュラインの決定

以下で、それぞれの作業の意義について説明します。

●ブロックアウト

義歯の着脱方向に対して生じるアンダーカットを埋めることです。

複印象の変形防止のためにワックスアンダーカットを埋め立てます。

●リリーフ

ここでは2つの目的のリリーフが存在します。

・維持格子部を制作する際にレジンが入るスペースを作るためのリリーフ

・下顎隆起、口蓋隆起、抜歯窩、歯槽骨鋭縁から義歯床を遠ざけて疼痛を防止するためのリリーフ

どちらもワックスで行います。

●ティッシュストップの付与

レジン填入時の維持格子の移動を防ぐために、維持格子の後方に設定されます。先ほどのリリーフの一部をカットしてティッシュストップとします。

●ビーディングの付与

大連結子の辺縁に沿って模型を削る操作です。

・辺縁封鎖

・舌感の改善

・鋳造収縮の補償

・大連結子の強度の増強

の4つの目的があります。

●ワックスステップの付与

支台歯のクラスプの下縁に沿ってワックスを盛ることです。作業模型上のクラスプ下縁の設計線を耐火模型上に再現することを目的とします。

ブリティッシュ-ビワ-フィッシュの「ワ」はワックスアップではないので注意してください。ワックスアップは作業模型ではなく、耐火模型上で行います。

●フィニッシュラインの決定

フィニッシュラインは義歯表面(粘膜面、研磨面)でのレジンと金属の境界です。粘膜面側を内フィニッシュライン、研磨面側を外フィニッシュラインといいます。

レジンと金属の境界はバットジョイントにする必要があります。これは強度の確保を主な目的とします。

先ほどの維持格子部のリリーフに用いたワックスの歯頚部近くをカットすることで、内フィニッシュラインが決定します。

作業模型の修正の語呂合わせ「ブリティッシュ-ビワ-フィッシュ」は、実は私が考えたものではなく、私の友人が6年生のときに考えたものです。これが結構評判を呼び、私の周りや私が教えた受験生はほぼ全員この語呂合わせでマスターしました。恐らくこの範囲の語呂合わせはこれしかないと思うので、ぜひこの語呂合わせで覚えて得点源にしてください。

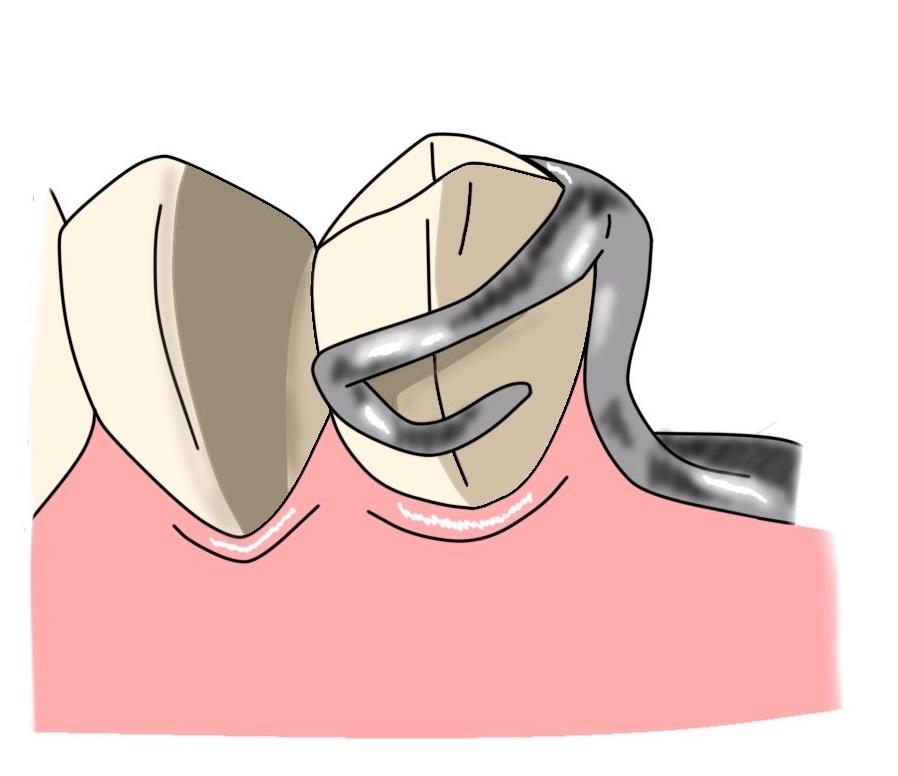

near zoneに鉤尖がくるクラスプとfar zoneに鉤尖がくるクラスプ

クラスプは義歯の構成要素のひとつで、義歯が支台歯から外れないようにする作用、つまり維持作用を持ちます。 クラスプの種類はいくつかありますが、その形状を覚える必要があります。

なかでも、支台歯の欠損に近い場所(near zone)に鉤尖がくるクラスプと、欠損から離れた場所(far zone)に鉤尖がくるクラスプは何か、ということは覚えたほうがよいでしょう。

near zoneに鉤尖がくるクラスプは、リングクラスプです。リングクラスプは、孤立した最後方臼歯に適応できるクラスプです。

下顎の最後方臼歯は舌側near zoneのアンダーカットに鉤尖がくるように設計するのが基本とされています。

far zoneに鉤尖がくるクラスプは、ヘアピンクラスプです。ヘアピンクラスプは、歯冠長が長い犬歯と小臼歯に適応できるクラスプです。

鉤腕が長いので、自浄性が悪く審美的に劣りますが、歯冠長が長い場合に、その長さを有効に使えます。永末書店の教科書では日本人にはあまり適応されないと書かれています。

この二つを覚える語呂合わせがこちらです。

「二輪車でヘアピンカーブ」

二→near Zone

リング→リングクラスプ

ヘアピン→ヘアピンクラスプ

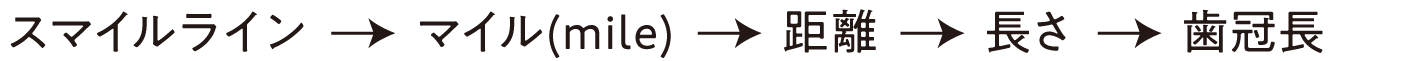

微笑線と笑線の違い

最後に、微笑線と笑線歯について。まずは定義から説明します。

微笑線(スマイリングライン)

微笑したときの下唇の彎曲線で、上顎の前歯人工歯を排列する際に切縁の彎曲位置の基準となる。

笑線(スマイルライン)

咬合状態のまま笑ったときに、上唇を最大限に挙上した位置と下唇を最大限に下制した位置を示す線のこと。上下顎前歯の人工歯歯頸線の位置の指標となる(義歯でのガミースマイルを防止するための線です。つまり上下顎の前歯の人工歯の歯冠長が決まります)。

名称が似ているので、まぁややこしいですよね。

区別をつけながら意味を覚えるために、個人的には

といったような流れで毎回連想ゲームをしています。

しょうもない覚え方かもしれませんが、ぜひ取り入れてみてください!

今回もお読みいただきありがとうございました。また次回の記事をお楽しみにしてください。

イラスト/室木おすし 図/宮本寛之