6回の転職を経て掴んだ「訪問歯科」という理想の働き方|歯科衛生士やめるのやめた【転職3回以上編#3】

歯科衛生士として働く皆さんの中には、仕事や人間関係に悩み「歯科衛生士を辞めたいな…」「自分に歯科衛生士は向いていないのかな」という思いを抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、転職して職場を変えるというのも解決手段の一つ。しかし、歯科医院の数はコンビニよりも多く、就業環境もさまざま。そんな中で、どうしたら自分が理想とする働き方に近づけるんだろう?そんな疑問に対するヒントを探すべく、転職経験が3回以上ある歯科衛生士さんにお話を聞く連載を始めました。

★「歯科衛生士やめるのやめた」記事一覧はこちら

転職3回以上編#1|転職8回したDHに聞く「

転職3回以上編#2|

転職3回以上編#3|6回の転職を経て掴んだ「訪問歯科」という理想の働き方(こちらの記事)

今回お話を伺ったのは、訪問歯科で働く平井さん(仮名)です。転職を重ねる中で着実にスキルを身につけ、6回目の転職でついに理想の働き方に辿り着きました。そのキャリアの変遷と、転職する中で得たものを聞いてみました。

★【訪問歯科】に力を入れている歯科衛生士求人はこちら!

目次

平井さんの職務経歴書

| 2010年 | 歯科衛生士学校卒業 |

|---|---|

| 2010年 | 1件目:院長の暴言など労働環境が合わずすぐに退職 |

| 2010年 | 2件目:インプラントや診療補助、仮歯の作製などのスキルを身につける。環境は良かったが結婚による引越しを機に通勤時間の都合で退職 |

| 2016年 | 3件目:予防特化型の診療方針が合わず。残業代未払いなどがあり退職 |

| 2017年 | 4件目:歯科衛生士の業務範囲を超える仕事を強要されるなど職場環境が合わずすぐに退職 |

| 2017年 | 5件目:産休・育休を取得後、パートに勤務形態を変更。訪問歯科を勉強したいため退職 |

| 2021年 | 6件目:訪問歯科部門を持つ法人にパートで勤務契約。コロナの影響で訪問部の仕事がなく外来の仕事が続いたため退職 |

| 2023年 | 7件目:念願の訪問歯科に入職 |

診療方針や職場環境が合わず、1年以内の退職を繰り返し……

──複数の医院での勤務経験を通じて、自分に合う環境ややりたい業務を明確にしていった平井さん。まずは、現在の仕事について教えてください。

平井さん:訪問診療が中心の医療法人に勤めており、毎日違う特別養護老人ホームに通って、口腔ケアを行っています。やっと出会えた理想の職場です。

──そこに行き着くまでの経験を、ぜひ詳しく聞きたいです。最初の就職先はどんなところを選びましたか?

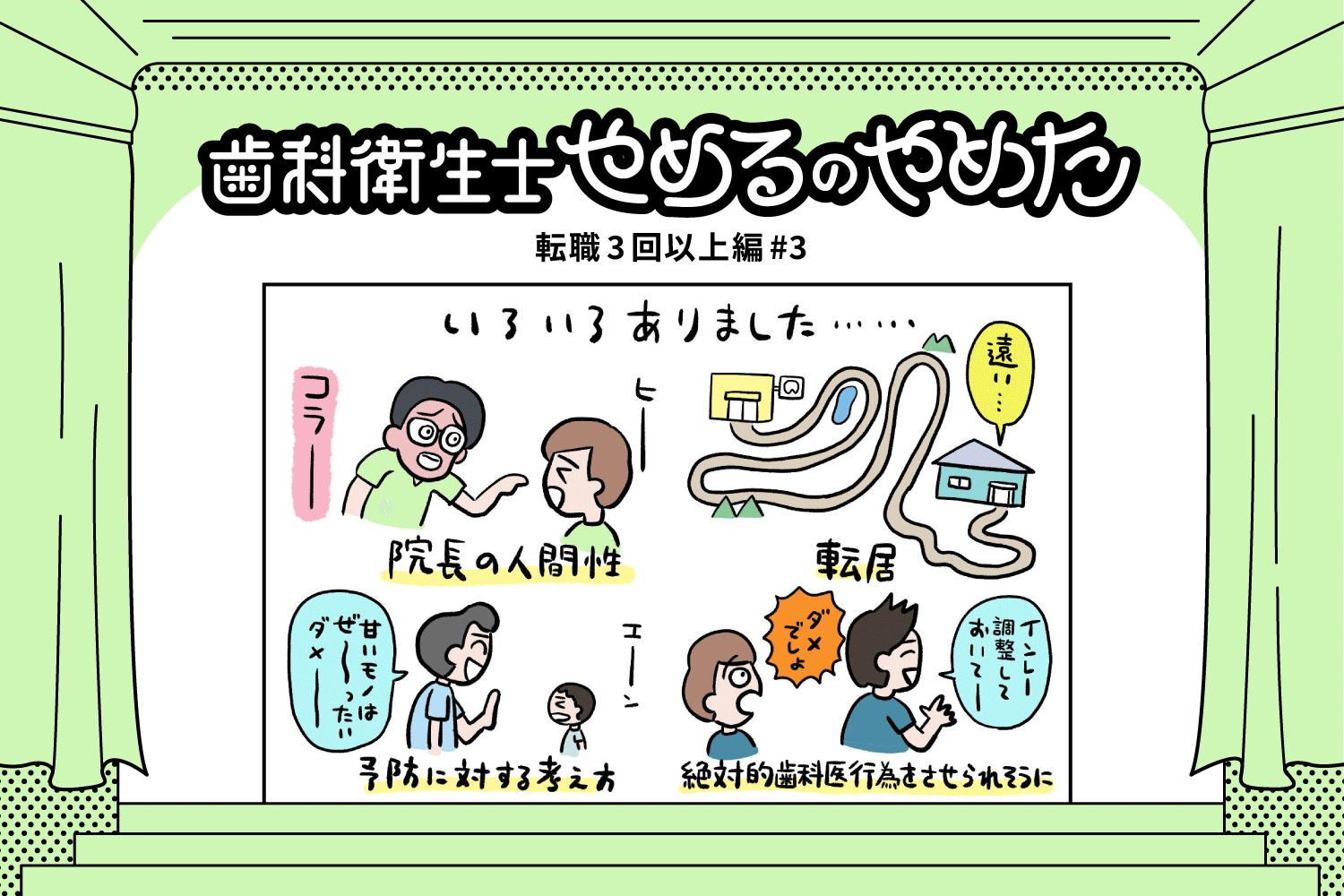

平井さん:最初に勤めたのは一般歯科でした。就活当初は治療が難しい方のお手伝いをしたいと思い、障害者歯科の選考を受けたのですが落ちてしまって。とりあえず、家から通いやすいところに就職しました。でもそこでは院長のストレスのはけ口みたいな状態になってしまい、1カ月で退職を決めました。

今思えば、「個人医院では院長の個性が医院に強く反映される」ということをあまり理解できていないまま就職先を決めてしまったのは反省点ですね。通っていた学校では、開業医での実習がなく、様子を知る機会がなかったんです。「アルバイトや職場見学などで、いろいろな個人医院を見ておけばよかったな」と後悔しています。

2件目は、1件目の在職中に求人サイトで見つけた医療法人でした。定期的に勉強会があり、第二新卒で入ってもしっかり教えてもらえて、かつ離職率も低そうだったので転職先に選びました。通勤距離や週休3日制など、プライベートも充実させられそうな職場環境だったのも魅力でした。

ここでは幼児から高齢者まで診ることができ、インプラントや診療補助、仮歯の作製など、たくさんのことを学びました。先輩方は優しく、理事長もスタッフ思いで職場づくりに意欲的。とても働きやすくて6年勤めましたが、結婚し転居したことで通勤時間が長くなってしまい、やむなく退職しました。

──その後、3件目は6カ月、4件目は3カ月と、なかなかスピーディーに退職されています。離職理由は何でしたか?

平井さん:どちらも診療方針や歯科衛生士に求める業務が合わなかったんです。

3件目は予防を重視しているところに共感して入ったのですが、「甘いものは絶対に子どもに食べさせちゃダメ」などかなり厳しく、予防に対する考え方が合わなくて。私自身も甘いものは大好きですし、患者さんの気持ちを尊重した予防を実践したいという思いが強くなって辞めました。

4件目では、歯科衛生士がしてはいけない医療業務を担当させられそうになったり、顔を出してのSNS更新を強制されたりしたので、同僚が辞めるタイミングで一緒に退職しました。

この頃はメンタルが落ち込み気味で、「私なんかを採用してもらえるなら、そこに行こう」と思い安易に入職してしまっていました。複数の医院を比較して「自分が職場を選ぶ」といった視点を持てていなかったのは、少し後悔しています。

「歯科衛生士 辞めたい」で検索している人が多いみたいだけど、実際どうなの?歯科衛生士に聞いてみた。

「歯科衛生士 辞めたい」で検索している人が多いみたいだけど、実際どうなの?歯科衛生士に聞いてみた。

やっと出会えた、訪問歯科という理想の職場

──次の5件目の医院からは、比較的長く勤務されていますね。

平井さん:ファミリー層がメインの5件目の職場には、4年ほど勤めました。理事長・先輩スタッフに恵まれて、人間関係も良好。1年間の産休・育休も取得しました。

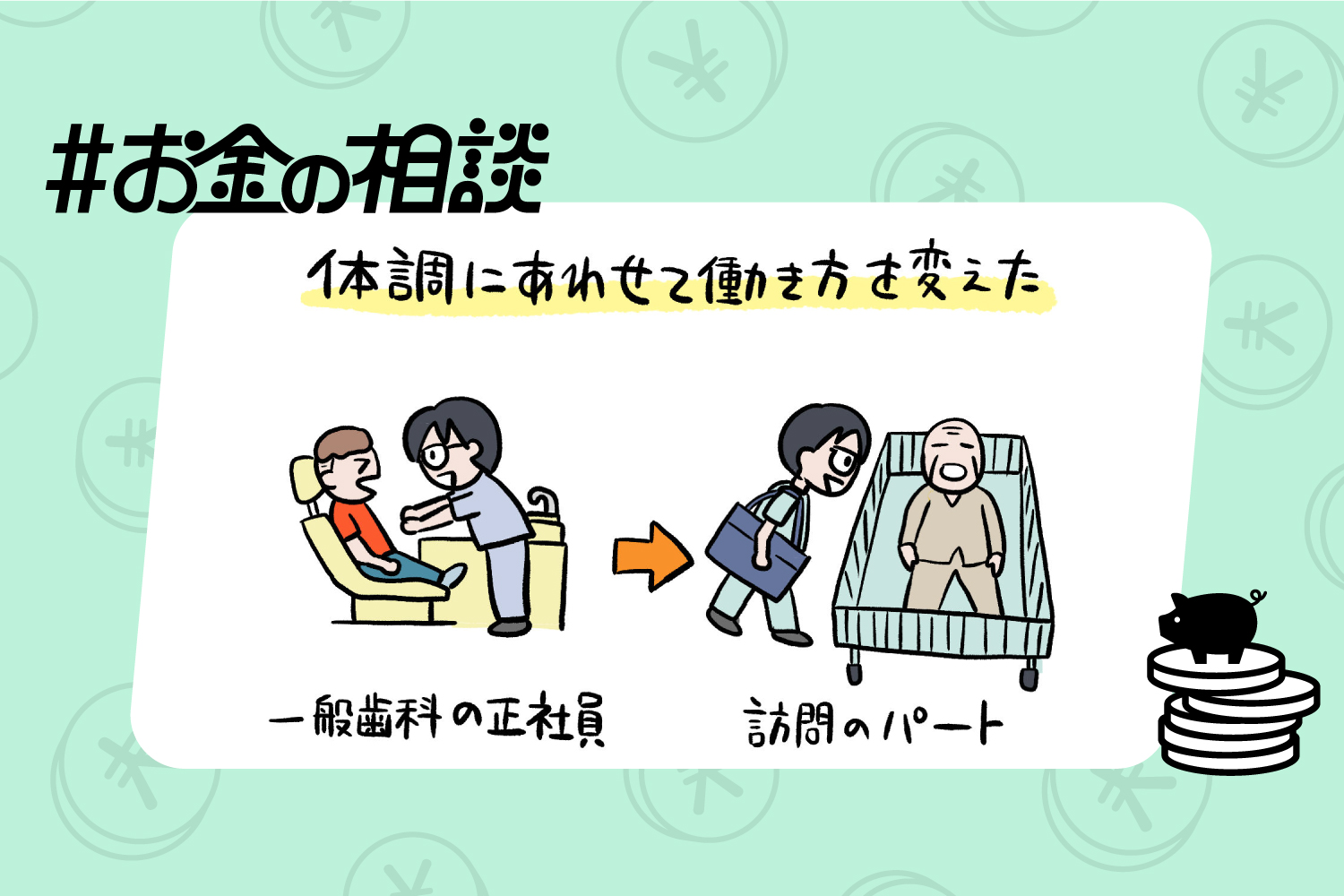

楽しい職場ではありましたが、歯科衛生士業務は全体の仕事の2割程度で、平日はとにかく暇。「これではスキルアップができない」とモヤモヤを抱えて働く中で、もっと新しいこと、なかでも未経験だった訪問歯科に挑戦したいと思い、6件目の医院に転職しました。

ところがその医院では、訪問部の歯科衛生士として就職したはずなのに、人手不足だからと外来診療しか担当させてもらえず……。子どもが成長してライフスタイルに変化があり、平日休みの勤務体制が合わなくなってきたタイミングで、転職を考え始めました。

──そこで、ついに「理想の職場」と言える現在の医院に辿り着いたんですね。

平井さん:そうなんです。7件目となる今の職場は土日祝が休みで、子どもと関わる時間が十分に取れています。当院には1年半ほど勤めています。

月曜日から金曜日まで、毎日違う特別養護老人ホームに訪問するので、現地で関わるスタッフさんも日替わり。同じ場所・同じ人と毎日働くよりも、私には合っているようです。先輩たちもさまざまな考え方の人がいて、とても勉強になっています。

口腔ケアによって患者さんが噛めるようになり、食事がペースト食から少し固形のものに変化して嬉しそうにしている姿を見ると、大きなやりがいを感じます。この仕事を選んで本当に良かったと思います。

★【訪問歯科】に力を入れている歯科衛生士求人はこちら!

仕事の楽しさを知っていたから、歯科衛生士を辞めずにいられた

──自分にぴったりの職場に出会えたのは、平井さんが諦めずに転職に取り組んできたからこそだと思います。なかなかいい職場に巡り会えない時期も、他の職種への転職ではなく、歯科衛生士を続けてきたのはなぜだったのでしょうか?

平井さん:やっぱり、歯科衛生士の仕事が楽しいからです。人の健康に携わり、治療して喜んでもらえることは嬉しいですし、歯石取りなど口腔をきれいにすることも好きですし。歯科衛生士という仕事から完全に離れる選択肢はありませんでした。

それも、幅広い診療を担当させてもらえた2件目の医院で、仕事の楽しさや「いい職場」の存在を実感できていたからかもしれません。理事長の人柄が良く、努力も報われる環境で「この人についていきたい」と思えていたんですよね。

転居でその職場を辞める時に、「あなたならどこに行っても大丈夫だよ」という言葉をかけてもらったのが小さな自信になって、歯科衛生士として働き続けよう、頑張ろうと思い続けることができました。

転職し、さまざまな医院を経験することで得られる学びもある

──ちなみに今、転職したい気持ちは何%ぐらいですか?

平井さん:今の職場も歯科衛生士の仕事も、辞めたい気持ちはゼロです。

──最後に、今まさに「歯科衛生士 やめたい」で検索している方へのメッセージをお願いします。

平井さん:歯科医院での勤務は拘束時間が長いので、家と職場の往復になりがちです。それ以外の場所や時間を作って気分転換をすると、新たな気持ちで仕事に向き合えたりすることもあるのではないでしょうか。副業で他の仕事を経験したり、勤務形態を正社員からパートに変更したりして、歯科衛生士の仕事との距離感を調整するのもいいと思います。

個人的には、複数の医院や地域を経験し、さまざまな診療や患者さんとの関わりを経て、得られた知識や学びがあると感じています。これまでの経験はすべて今の訪問歯科の仕事で活きていますし、転職は悪いことじゃないと伝えたいです。

まとめ:働く中で見えてくる、自分の「好き」を大切にしよう

なかなか職場と自分がマッチしない期間がありつつも、歯科衛生士業務の楽しさや、自分の好きなこと・得意なことを見つけながら働いてきた平井さん。初めての就職から13年がたつ頃、ついに自身のスキルを活用でき、ライフスタイルにもぴったり合う「訪問歯科」という道に出会いました。

「自分は歯科衛生士に向いているのかな?」と今不安を感じている方も、必要に応じて場所や雇用形態を変えつつ働いてみることで、自分の好きな業務や得意なことが見えてくるかもしれません。診療方針や、歯科衛生士に求められるスキル・業務は医院によって本当にさまざま。「歯科衛生士はこうじゃないと」というイメージにとらわれず、自分にぴったり合う職場を探してみましょう。

就職先が合わなくても、環境を変えれば仕事は続けられる|歯科衛生士の不安をお金のプロに相談してみた!#1

就職先が合わなくても、環境を変えれば仕事は続けられる|歯科衛生士の不安をお金のプロに相談してみた!#1

歯科の診療分野を知ろう!〈訪問歯科編〉|歯科衛生士知っとこ!職場の見極め塾#25

歯科の診療分野を知ろう!〈訪問歯科編〉|歯科衛生士知っとこ!職場の見極め塾#25